比亞迪e7的上市,就像一顆子彈突然射進了本就緊張的市場戰局,沒有發布會,沒有官宣直播,甚至連預熱都顯得敷衍,直接把一臺中型純電轎車以9.88萬的限時價扔進市場。乍看之下是一次補位產品的投放,細看卻是比亞迪應對2025年激烈競爭的一記老練伏擊。

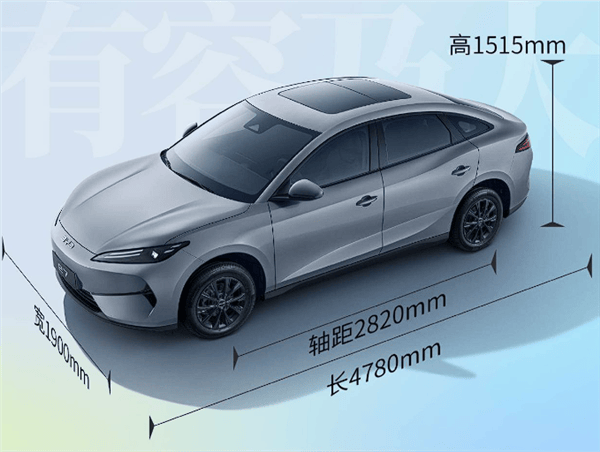

這款e7是典型的“平臺換殼術”。車長4780mm,軸距2820mm,空間碾壓A級車不在話下,CLTC續航450~520公里,也完全夠網約車甚至部分家用需求,關鍵是——它跟剛剛上市不久的尺寸一模一樣。

熟悉邏輯的人一眼就看出:e7根本不是什么新研發項目,而是秦L平臺的“低配出身版本”。也就是說,平臺已經攤平,產線已經成熟,零件早已量產,唯一要動的是外殼與內飾——成本最低的兩個維度。

這正是比亞迪手里的“子彈”:靠一整套平臺戰略,把每一套熱銷車型的衍生版本拆解出來,在關鍵時刻用來撕開競爭對手的防線。市場哪里起火,就朝哪里“突襲投彈”。

而火燒得最猛的地方,正是10萬以內的電動轎車市場。你看吉利銀河星愿,靠著漂亮設計、極致做工和巧妙配置,把比亞迪海豚、驅逐艦05的銷量逼得節節敗退;你再看奇瑞風云A8、廣汽埃安Y LITE,全都玩起了性價比和空間組合拳。面對這場內卷,比亞迪卻沒有急于跟進做“全新開發”,因為它知道——用新平臺打價格戰,等于自斷利潤,而用舊平臺打價格戰,則是斷人未來。

e7不漂亮,但致命。9.88萬元,你本來打算買個吉利熊貓騎士、奇瑞小螞蟻、比亞迪海鷗,買個年輕感和代步方便。可e7橫空出世后,你突然開始猶豫了:同樣價格,我能買個中型車?還能跑500公里?還是比亞迪?你開始動搖,而市場就開始混亂。不是說e7能量產幾十萬輛,而是它的存在本身就攪亂了選購邏輯。這是戰略武器,不是銷量擔當。

實際上,從今年4月開始,比亞迪已經不再是轎車和SUV雙項銷量冠軍了。吉利、奇瑞、長安,甚至五菱都在發力,比亞迪突然暴露出一個短板:設計和感知價值的競爭力在下滑。尤其在海洋網車型上,用戶越來越難對比亞迪的設計興奮起來,審美疲勞之下,比亞迪亟需新打法。那就是:攤成本、打組合、擾節奏。

e7背后的邏輯很清楚:你可以在感知上贏我,但我可以在現實上打你。設計再好,也頂不住價格腰斬;配置再炫,也敵不過續航碾壓。當對手用“顏值感”搶用戶注意力時,比亞迪就用“空間+續航+價格”直接攪局。畢竟,消費者買的是車不是畫報。

而比亞迪真正可怕的地方是,這種“子彈”還很多。比如秦L平臺還能不能拉出一個“e7 Pro”?宋Pro平臺有沒有可能出一個“eSUV”走入7萬元區間?甚至騰勢平臺將來是不是也能下探出一個“低配豪車”?答案顯然是肯定的。只要銷量下滑,只要對手攻城略地,這些子彈就會裝上彈夾,瞄準投放。

比亞迪不是不想做漂亮設計,它只是暫時不愿意為設計溢價買單。當前階段的主戰場還在爭奪市場規模和平臺生存周期,只要它手里還握著這些平臺“骨架”,就可以隨時換皮、壓價、出新車,玩“價格大亂斗”。你今天拿出來的爆款,明天可能就被比亞迪一款低價平臺車打成流星。

所以,比亞迪e7的到來,不是偶然,也不是孤例,而是一種戰術動作的開端。你可以質疑它的設計、配置、質感,但你無法無視它的存在。它代表的是比亞迪的一種戰略能力:當大多數品牌都還在為一款新車投入巨額研發時,比亞迪已經準備好一輪又一輪隨時能發射的子彈。

接下來的問題是——比亞迪的彈匣里,還有多少顆“e7”,正在等待目標就緒的那一刻?